【2022.12】「糖尿病と食事」について

医療法人財団慈生会 野村病院内科、東京慈恵会医科大学名誉教授の宇都宮一典先生に最新の研究結果を踏まえて、糖尿病と食事についてお伺いしました。

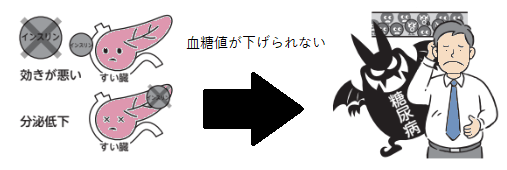

そもそも糖尿病とは

膵臓から分泌される、血液のブドウ糖(血統)を下げる(利用する)作用を持つホルモン、インスリンが欠乏する病気です。 インスリン欠乏から、血液に利用できないブドウ糖が過剰に貯蓄する状態(高血糖)をきたします。高血糖の状態を放置すると、全身の血液が傷つき、特に眼や腎臓、脳の血管障害の大きな原因になります。

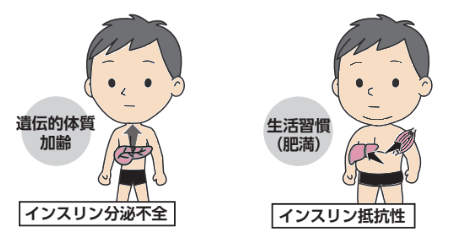

糖尿病には2つのタイプがある

従来の日本人の糖尿病は、「膵臓からのインスリン不足」が主体でした。アジア人に多く見られ、痩せ形体型で、インスリンを出す力が体質的に低下しているために発症するタイプの糖尿病です。

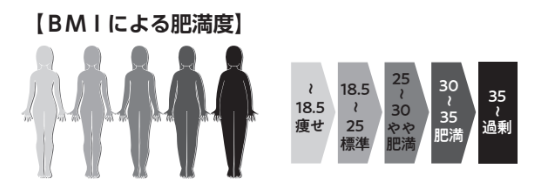

しかし近年は、インスリン分泌はできても、その作用が低下している「インスリン抵抗性」と呼ばれるタイプの糖尿病が増えています。これは内臓脂肪型肥満によるものです。内臓に脂肪が過剰に蓄積されると、志望から出される物質がインスリンの働きを妨げ、インスリンが効きにくい状態に陥るとされています。欧米人に多いと言われいていますが、日本人でも肥満の増加とともにこのタイプが増えています。

糖尿病が増加している理由

糖尿病、中でも「インスリン抵抗性型」が増加している背景には日本人の生活習慣の多様化があります。昭和30~40年代ごろまでは、決まった時間に家族全員が集まって穀物中心の食事を摂っていましたが、現在では核家族化が進み、脂肪の摂取量が増え、食パターンには大きな個人差があります。高齢者の糖尿病も増えています。また、糖尿病の発症年齢は若年化が進み、肥満を原因として10代後半でも2型糖尿病を発症するケースもあります。糖尿病の治療の目標は働き盛りの世代では合併症の予防ですが、高齢者では、健康寿命の延伸になります。世代によって、目指すものが異なることを知ることも大切です。

糖尿病に対する食事療法について

1.まずは肥満の解消

内臓脂肪型肥満がある場合、インスリンが効きにくい状態になっていますので、まずは肥満を解消することが大切です。目標は、現体重の3%減です。例えば70㎏の方なら2~3㎏体重を落とすことが目安です。しかし、高齢者の健康寿命の延伸のためには、無理な減量はしない方が良いと考えられています。そのため筋肉量を維持することが大切です。

2.食事の適正化をする

1日に必要な総摂取カロリー(エネルギー量)は目標体重と、どのくらい動くかという活動量から計算します。たとえば、BMIから計算される目標体重が65㎏の場合、通常の労作であれば、「65kg×30kcal=1950kcal」となります。太っている方の場合、一般的に自分がとっているエネルギー量を過小評価する傾向があり、お菓子などの感触が度外視されていることもありますので注意が必要です。

糖尿病と食事のポイントQ&A

実際に毎日の生活の中で糖尿病の食事療法を行う場合、どういった点に気をつけたらいいのでしょうか?皆さんが抱きがちな疑問を中心に、糖尿病がご専門の野村病院 宇都宮一典先生に引き続きお伺いしました。

Q.炭水化物は減らした方がいいの?

A.炭水化物制限(糖質制限)を行うと、6か月目までは体重減少をもたらしますが1年後に差がなくなると言われています。炭水化物を制限しても、食べたいだけ食べているとそれは大丈夫とは言えないため、1日に取る総エネルギー量を適正に保ちながら行うとよいのではないでしょうか。

Q.炭水化物・脂質・タンパク質(三大栄養素)のバランスは気にした方がいいですか?

A.糖尿病の食事療法において、三大栄養素の配分に関しては明確な科学的根拠(基準)はありません、一方、糖尿病の方は、食べている食品の数が少ないという調査結果がありますので、様々な食品を選んで食事を楽しむことが大切です。

Q.痩せていても糖尿病の場合、体重を落とした方がいいですか?

A.痩せている場合には、体重を落とす必要はありません。しかし日本人は内臓脂肪がつきやすく糖尿病の発症リスクが高いです。そのため、体重の増加に気を付ける必要があります。

Q.どうしても夕食の時間が遅くなります。なにか対策はありますか?

A.遅い時間に重めの食事を摂ると、日中の飢餓感が強まると言われているため、夕食は軽めにし、朝や昼などの日中に重めの食事をしていただくことが良いでしょう。

Q.食事のコントロールだけではダメですか?

A.食事のコントロールだけではなく、少しの運動も大切です。最近の研究で、運動は余剰なエネルギ0を消費するだけでなく、筋肉における高メタボ効果を促進することがわかってきました、歩いたり、ストレッチをしたりなど少しの運動でもいいので体を動かすことを毎日の習慣にしてください。

Q.総エネルギー量を守れば、普通に食事しても大丈夫ですか?

A.糖尿病になると、「食べてはいけない」といったストレスを持ちがちです。しかし食事療法で大切なことは食を楽しむことですので食材の種類を豊富に、季節の野菜なども摂るようにするとよいでしょう。おやつでお菓子を食べるより、おいしいフルーツを食べるなども良いですね。

糖尿病や関連する症状を改善するには

糖尿病は、ストレス、運動不足、不摂生、肥満などを主な原因として発症します。初期段階では自覚症状がまったくなく、高血糖で全身の血流が悪い状態が続くことで知らぬ間に悪化していることが特徴です。

重症化すると「糖尿病性網膜症や腎症、神経障害、心筋梗塞、脳梗塞など」の怖い合併症をひき起こしやすくなります。治療は「薬物療法や食事のコントロール」はもちろん「運動療法」がとても有効です。

しかし、普段から運動に親しんでいない人や高齢者などは、急激な運動はかえって体の負担となってしまうので日常生活では、ウォーキングなど軽めの運動を取り入れることがおススメで、継続的にマッサージ治療をうけることも有効です。

マッサージ治療は、全身の皮膚や筋肉、関節に適切な刺激をあたえることで、筋肉の柔軟性向上や全身の血流改善などの効果を得ることができます。そのため、糖尿病の患者様にも有効で、実際に弊社でも、糖尿病や合併症の既往がある患者さまからもお問い合わせを多くいただいております。

訪問マッサージの料金(治療費)

訪問マッサージによる施術は、健康保険を使用して受けることが可能で、保険適用による治療費は、厚生労働省により金額が定められているため業者による違いはごさいません。

※障がい者医療証、マル福もご利用可能です。

健康保険適用の場合

| 1割負担 | 最大643円 |

|---|---|

| 2割負担 | 最大1,286円 |

| 3割負担 | 最大1,929円 |

自費施術の場合

| 基本料金 | 6,430円 |

|---|---|

| 延長料金 | 4,130円 |

実費の場合、まず30分の施術を行います。ご希望に応じて30分単位での延長も承っております。

孫の手だよりデータ版はこちら

今回の情報に加えて、簡単なトレーニング方法や気分転換になる頭の体操も掲載している、孫の手だよりのpdfデータを以下からご覧いただくことができます。

カテゴリから記事を探す

気になるカテゴリのボタンをクリックタップすると、その項目まで飛ぶことができます。